¿Un Nobel de Literatura en camino?

Por Edinson Martínez

@emartz1

Este artículo será largo, como probablemente haya sido la espera para muchos escritores

a las puertas de obtener el más importante premio de la literatura universal. Cuando

salga, estaremos a pocas semanas de conocer el veredicto de la Academia Sueca sobre el

Premio Nobel de Literatura del presente año.

La decisión, por lo general, se hace pública durante los días iniciales de octubre, en su

primera semana, de modo que todos los aspirantes, habiendo esperado con la natural

ansiedad el transcurrir de varios meses, incluso de años, como los casos notables de

reconocidos autores, ya en la recta final, no es nada aventurado imaginar que, por estos

días, cada quien de los postulados tenga dándole vueltas el premio en su cabeza.

Es humano que así sea, pues no se trata de cualquier decisión, el Nobel constituye, en un

muy amplio sentido, la coronación literaria de todo escritor.

En uno de mis artículos anteriores (El peso de las palabras: 21 gramos) me referí al

caso de Rómulo Gallegos, postulado nueve veces al premio, entre 1951 y 1967, sin

conseguir, como sabemos, el ansiado galardón. Asimismo, de pasada, recordamos la

injusticia cometida, a mi juicio, con Jorge Luis Borges, quien quizás sea uno de los más

destacados escritores de habla hispana del siglo veinte sin obtener el mencionado premio.

Acostumbrado como estaba a su reiterada nominación anual sin prosperar, en cierto

momento, afirmó: “De hecho creo que podría decirse que es una tradición nórdica no

otorgarme el Nobel. Ya es una parte de la mitología nórdica…”. El autor argentino, pese

a no recibir la distinción, sin embargo, su nombre figura entre los grandes escritores de

nuestro tiempo.

Pablo Neruda recibió en 1971 el Nobel de Literatura, siendo el sexto escritor de habla

hispana y el tercer latinoamericano en recibirlo, pues ya antes, en 1945, Gabriela

Mistral lo había conseguido y Miguel Ángel Asturias en 1967, cuando, precisamente,

por última vez Rómulo Gallegos estuvo postulado.

El poeta chileno escribe en sus memorias una extensa referencia sobre el tema que bien

vale la pena citar.

“La verdad es que todo escritor de este planeta llamado Tierra quiere alcanzar

alguna vez el Premio Nobel, incluso los que no lo dicen y también los que lo

niegan.”

Este comentario forma parte de su publicación Confieso que he vivido. Memorias.

(1974). Y, ahí, realizando una suerte de confesión, cuenta, por otra parte, los

pormenores de su larga espera y del momento en que, finalmente, fue seleccionado.

“Mi Premio Nobel tiene una larga historia. Durante muchos años sonó mi nombre

como candidato sin que ese sonido cristalizara en nada.

En el año 1963 la cosa fue seria. Los radios dijeron y repitieron varias veces que

mi nombre se discutía firmemente en Estocolmo y que yo era el más probable

vencedor entre los candidatos al Premio Nobel. Entonces Matilde y yo pusimos

en práctica el plan número tres de defensa doméstica. Colgamos un candado

grande en el viejo portón de Isla Negra y nos pertrechamos de alimentos y vino

tino. […]

Los periodistas llegaron pronto. Los mantuvimos a raya. No pudieron traspasar

aquel portón, salvaguardado por un enorme candado de bronce tan bello como

poderoso. Detrás del muro exterior rondaban como tigres. ¿Qué se proponían?

¿Qué podía decir yo de una discusión en la que sólo tomaban parte académicos

suecos en el otro lado del mundo? […]

La radio nos anuncia que un buen poeta griego ha obtenido el renombrado

premio. Los periodistas emigraron. Matilde y yo nos quedamos finalmente

tranquilos.”

Esta referencia nos remite a 1963, ocho años antes de que finalmente recibiera el premio.

En 1971, Pablo Neruda, embajador en Francia, se enteró de su nueva nominación a

través de la acostumbrada vía de los rumores, los periódicos anunciaban una y otra vez

su nombre, pero prevenido de la anual decepción, aburrido, como él mismo confiesa,

optó por una comedida precaución. “Ya me parecía irritante ver aparecer mi nombre en

las competencias anuales, como si yo fuera un caballo de carreras”.

Muchos autores, con reales y efectivas probabilidades de obtener el premio, de seguro

experimentaron similar, incluso, el mismo el fastidio que Neruda señala en su libro.

Cuentan que el escritor Paul Valéry, siendo nominado como uno de los más firmes

candidatos al premio, la mañana en que se discutía en Estocolmo el veredicto, salió de su

casa muy temprano a una especie de excursión para contener el nerviosismo, cuando

regresó preguntó a su secretaria si había tenido alguna llamada telefónica, y entonces,

esta le respondió afirmativamente. Ansioso, estimando que, en efecto, era lo que

esperaba, de nuevo la interrogó, imaginamos algo como: “¿qué noticia le dieron?”. Para

su sorpresa, la secretaria contestó: “era una periodista sueca que quería saber su opinión

sobre el movimiento emancipador de las mujeres”.

El mismo escritor a veces refería la anécdota con la ironía que, ciertamente, contiene y

que deja un lejano sabor amargo. Nunca recibió el Nobel.

El caso es que, Neruda, recién operado y apenas recuperándose, en París, esperó la

notificación oficial del embajador sueco, no obstante que la radio francesa ya daba por

hecho que el Premio Nobel de Literatura le había sido otorgado al poète chilien Pablo

Neruda.

“Yo estaba recién operado, anémico y titubeante al andar, con pocas ganas de

moverme. Llegaron los amigos a comer conmigo aquella noche. Matta, de Italia;

García Márquez, de Barcelona; Siqueieros de México; Miguel Otero Silva, de

Caracas; Arturo Camacho Ramírez, del propio París; Cortázar, de su escondrijo.

Carlos Vasallo, chileno, viajó desde Roma para acompañarme a Estocolmo. […]

La ceremonia ritual del Premio Nobel tuvo un público inmenso, tranquilo y

disciplinado, que aplaudió oportunamente y con cortesía. El anciano monarca nos

daba la mano a cada uno; nos entregaba la medalla y el cheque; y retornábamos a

nuestro sitio en el escenario, ya no escuálido como en el ensayo, sino cubierto

ahora de flores y de sillas ocupadas.”

Después del poeta chileno, hubo de esperarse en Latinoamérica once años por el

siguiente laureado, en 1982 le fue concedido el Nobel de Literatura Gabriel José de la

Concordia García Márquez. Hacía quince años que se había publicado su obra más

célebre, «Cien años de soledad”.

“Allí, de pie bajo la fría noche mexicana, vestido con una chaqueta deportiva de

cuadritos y un suéter de cuello abierto, estaba uno de sus más viejos y entrañables

amigos, escritor y colombiano como él, y también residente en México.

–¡Gabito! –exclamó Mutis, asombrado, ante aquel hombre que parecía temblar de

pies a cabeza. Y era cierto: Gabriel García Márquez estaba pálido y como

asustado.

–¿Qué te pasa, hermano? –preguntó Mutis.

–Necesito que me escondas en tu casa –murmuró el novelista.

–¿Y esa vaina? –se extrañó Mutis–. Ya sé: peleaste con Mercedes.

–Peor, hermano –dijo García Márquez, con un gran desconsuelo–. Me acaban de

dar el Premio Nobel…”

Así relata el periodista Juan Gossaín en una crónica titulada “Un amigo vale más que un

Nobel”, publicada en la revista Semana el 21 de octubre de 1982, las tribulaciones de

García Márquez al saberse ganador del premio el día 20 de octubre de 1982.

“El miércoles 20 de octubre, a las nueve de la noche, sonó tres veces el timbre de

la puerta. La casa de Álvaro Mutis, en el sector de San Jerónimo, está situada en

uno de los barrios más tranquilos y hermosos de México. De manera que aquella

persona que estaba timbrando desesperadamente desde la calle, rompiendo en

astillas el silencio de la noche, debió provocar un mohín de censura en los

vecinos.

–¡Ya voy, ya voy! –gritó Mutis desde la sala, preguntándose quién podría ser el

que llegara a importunar a semejante hora.”

Para la fecha recién se había publicado su libro El olor de la guayaba. (1982), bajo el

sello editorial de La Oveja Negra, en Bogotá, con un tiraje de 200.000 ejemplares. En

esta obra; una amena y desembarazada conversación con su carnal Plinio Apuleyo

Mendoza, los dos autores se pasean por diversos temas, se diría que conversaron de lo

humano y lo divino con absoluta franqueza, sin embargo, por ninguna parte figura

mención o referencia aun cuando fuere pasajera al citado premio, como podría haberse

esperado de alguien tan reconocido ya en el mundo literario, quizás haya sido por

prudencia, o que, efectivamente, el escritor prefería no pensar en ese tema, dejando

correr las aguas libremente en el río.

Una vez concedido el premio, precisamente, ese mismo año, todo parecería indicar a

que, en efecto, para García Márquez, aquel genio saliendo de la botella, fue una

verdadera sorpresa.

“Mutis se quedó con la boca abierta. Ahora el que empezó a temblar fue él.

Álvaro Mutis tomó a García Márquez del brazo, lo hizo entrar, cerró la puerta y

regresaron al estudio.

El anfitrión sirvió whisky en dos vasos. Gabito bebió un trago largo.

–Ahora sí, cuéntame el cuento –le dijo Mutis, tranquilizándolo, y sentándose

frente a él.

–Me llamó Pierre Shoris… –comenzó a decir Gabito.

–¿Quién es ese? –interrumpió Mutis.

–El vice-ministro de Relaciones Exteriores de Suecia –explicó Gabo–. Es amigo

mío y me dijo: “Tienes que venir a Estocolmo el 11 de diciembre, pero con frac”.

–¡Mierda! –exclamó Mutis, sorprendido.”

En 1990, ocho años después del Nobel anterior, la Academia Sueca otorgó a Octavio

Paz el Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento a su «apasionada obra literaria

de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro»,

según recoge el diario El País, de España, el 11 de octubre de 1990. Asimismo, destaca

que el escritor mexicano se refirió al veredicto en los términos siguientes:

“Mi gran satisfacción ha sido tener lectores, porque ese es el mejor premio para

un escritor.”

Octavio Paz ya había recibido el Premio Cervantes en 1981, de modo que la

acreditación del celebrado galardón de la literatura universal, probablemente no

representó una sorpresa para él, no obstante, se refiriera a este como: “una gran

sorpresa, una gran alegría, y una profunda emoción; no me lo esperaba”.

Aventuro esa afirmación conforme había transcurrido su intensa vida literaria, definida

por sus contemporáneos como prolífica y apasionada, acreedora, por otra parte, de los

más relevantes reconocimientos que escritor alguno hubiera podido aspirar. De modo

que, si las saetas del azar no actuaban desorientando con sus veleidosos rumbos el futuro

literario del autor, de seguro el Nobel habría de llegarle en cualquier momento.

Pues lo hizo a sus 76 años, estando en Nueva York mientras preparaba una conferencia

para las Naciones Unidas y decenas de periodistas intentaban llegar hasta él para

conocer sus impresiones. “El Nobel no me cambiará, y me obligará a seguir escribiendo”,

dijo.

El escritor, un hombre vinculado intelectualmente a la izquierda, para quien “la fama es

peligrosa y hay que luchar contra ella con ironía”, recibió la noticia con pasmosa

tranquilidad.

Para su biógrafa, la escritora Elena Poniatowska, el poeta fue “un hombre que vivió

para las letras”, y, en efecto, así lo evidencia su extensa producción literaria desde que

publicara su primera obra, Luna Silvestre en 1933.

De acuerdo con Poniatowska, una de las consecuencias más notables del premio para el

autor de El laberinto de la soledad. (1950), fue que lo convirtió en “el intelectual que el

país presentaba al mundo”, un poco parecido a lo que ocurrió en Colombia con Gabriel

García Márquez.

Pese a la afirmación sobre las consecuencias que el Nobel tendría para él, minimizando

en cierto modo su impacto como la referencia literaria que en adelante sería, como

similarmente, ocho años atrás dijera García Márquez, “la vida va a seguir igual. Yo no

voy a cambiar”. El premio lo convirtió en el puente entre México y el resto del mundo.

Así, ese mismo día en que se conocía el veredicto, hubo de responder a los periodistas

que, apremiados por redactar sus primeras impresiones, le abordaban en el hotel Drake

de Nueva York con una infinidad de interrogantes en español, inglés y francés. “El Nobel

no me cambiará, y me obligará a seguir escribiendo”. Ya lo había hecho sin que pudiera

evitarlo.

Cuenta la crónica generalizada sobre los momentos previos al conocimiento del nuevo

Premio Nobel de Literatura de 2010, que Mario Vargas Llosa se encontraba en la

Universidad de Princeton preparando su clase para el curso “Filosofía de la escritura”,

como usualmente hacía en su acostumbrada rutina académica. Nada presagiaba en su

habitual comparecencia antes sus estudiantes, que en unos instantes todo cambiaría,

únicamente él sabe si en aquellos momentos pasaba por su mente el Premio; si por tan

sólo en unos instantes fugaces, como le ocurre a todo el mundo, un pensamiento

huérfano se les escapaba desde sus más íntimas cavilaciones, para en ejercicio de fantasía

incontenible, imaginarse la acreditación del mencionado galardón.

Cuando de pronto sonó el teléfono, con el secretario general de la Academia Sueca

notificándole la decisión que todo autor espera algún día, el rostro del escritor se

iluminó: “Señor Vargas Llosa, me complace anunciarle que es el ganador del Premio

Nobel de Literatura”.

Había transcurrido un tiempo notable desde la última acreditación para un

latinoamericano, dos décadas, exactamente, para que de nuevo un escritor –el quinto– de

esta región del mundo obtuviera el renombrado premio de las letras. Era la mañana del 7

de octubre de 2010.

Así parecía, entonces que, de nuevo, domeñadas todas las corrientes del azar,

confluyeran excepcionalmente otra vez congeniando talento, perseverancia, ingenio

creativo, calidad narrativa y, especialmente, honestidad intelectual, en un solo nombre,

uno de los más conspicuos representantes de aquello que se conoció entre los años

sesenta y setenta del siglo pasado como el boom literario latinoamericano. Vargas Llosa

tenía entonces 74 años de edad, eran ya lejanos los días de sus inicios como narrador

reconocido. En 1962 con su novela La ciudad y los perros, obtiene el Premio

Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. Y en 1967 el Premio Rómulo Gallegos

con su obra La casa verde. En 1986 es reconocido con el Premio Príncipe de Asturias

de las Letras y en 1994 el Premio Cervantes. Sólo era cuestión de tiempo, como antes

señalé con Octavio Paz, que el Nobel estuviera en su camino.

Peter Englund, secretario permanente del comité del Nobel, dijo que telefoneó a Vargas

Llosa para darle la noticia.

“Me dio un poco de vergüenza llamarlo tan temprano. Pero estaba levantado desde las 5

de la mañana preparando una clase (…) Estaba eufórico. Estaba muy, muy emocionado”.

Según se reseñó en Reuters el 7 de octubre de 2010.

“Esta mañana creí que podría ser una broma la llamada de ese señor que me dijo que era

el secretario general de la Academia Sueca”, relató en la conferencia de prensa que

Reuters recoge ampliamente.

El Nobel de Literatura, a diferencia de las otras distinciones, no se otorga debido a una

investigación o un descubrimiento particular, sino por todo un recorrido, que suele llevar

una vida entera, de exploración narrativa, de innovación en las infinitas posibilidades que

la plástica de las palabras, inventándose al amparo de la búsqueda humana para alumbrar

ilusiones, pueda hacer de las capacidades expresivas una fuente de inspiración para los

lectores.

Mario Vargas Llosa es uno de los intelectuales más relevantes de nuestro tiempo, su

obra, inmensa, prolífica, como pocos, es una obligada referencia de la literatura de habla

hispana del siglo pasado y de lo que va del presente. Es una fortuna, juicio personal,

naturalmente, que no resultara vencedor en la contienda política en la que los peruanos

optaron por el dislate fujimorista.

De seguro habría sido un buen presidente, no abrigo

dudas sobre eso, pero aquella experiencia, en un país con las complejidades estructurales

del Perú, con las insospechadas tramas de conspiraciones y tragedias de toda suerte que

suele ser vida de nuestros países, no sé si habría valido la pena apartarlo de su pasión, esa

que tanto le ha aportado a nuestro tiempo, para sumergirlo en ese Canudos ingrato que

el destino se empeña en forjar para nuestros pueblos.

“Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad

para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es

conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Quienes dudan de que la

literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta

contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes

empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la

temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta

suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que

corren dejando que la imaginación discurra por los libros, lo sediciosas que se

vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y

que en ellas se ejerce, con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo

real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana.”

(Fragmento del discurso de Mario Vargas Llosa durante la entrega del Premio

Nobel de Literatura 2010)

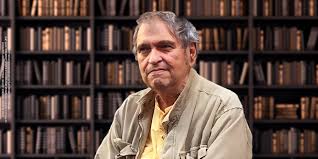

Como al principio indiqué, a la fecha de hoy, cuando se publica el presente artículo,

pocos días faltarán para conocerse el veredicto sobre el Nobel de Literatura de 2023,

quiera, como también antes dije, que todas las atolondradas corrientes con las que nos

sorprende con frecuencia el azar, jueguen limpio y se apacienten con la serenidad, acaso

rindiéndose ante la evidente contundencia de la consecuente labor literaria de alguien

como Rafael Cadenas, nuestro admirado poeta, para que pueda coronar en el sereno

crepúsculo de su vida, el más alto reconocimiento de las letras universales. ¡Que así sea!